01 abril 2022

01 abril 2022

Células que usam material emergente denominado perovskita superam modelos comerciais na conversão de energia solar em eletricidade e poderiam baratear produção e abrir novos mercados

Em 1954, engenheiros do laboratório Bell Labs, nos Estados Unidos, demonstraram pela primeira vez o funcionamento de uma célula fotovoltaica, capaz de captar a energia gerada por uma fonte luminosa e convertê-la em eletricidade. O produto foi desenvolvido para garantir o abastecimento elétrico dos futuros satélites espaciais de telecomunicações, que à época existiam apenas nas pranchetas dos engenheiros e nas mentes dos escritores de ficção científica. Hoje, as células fotovoltaicas estão bem presentes na superfície da Terra também, e graças a elas 2% de toda a eletricidade consumida no mundo tem origem na energia solar. Agora, uma nova tecnologia para a produção de células fotovoltaicas pode baratear o uso deste tipo de energia, e contribuir para a expansão das matrizes energéticas não poluentes.

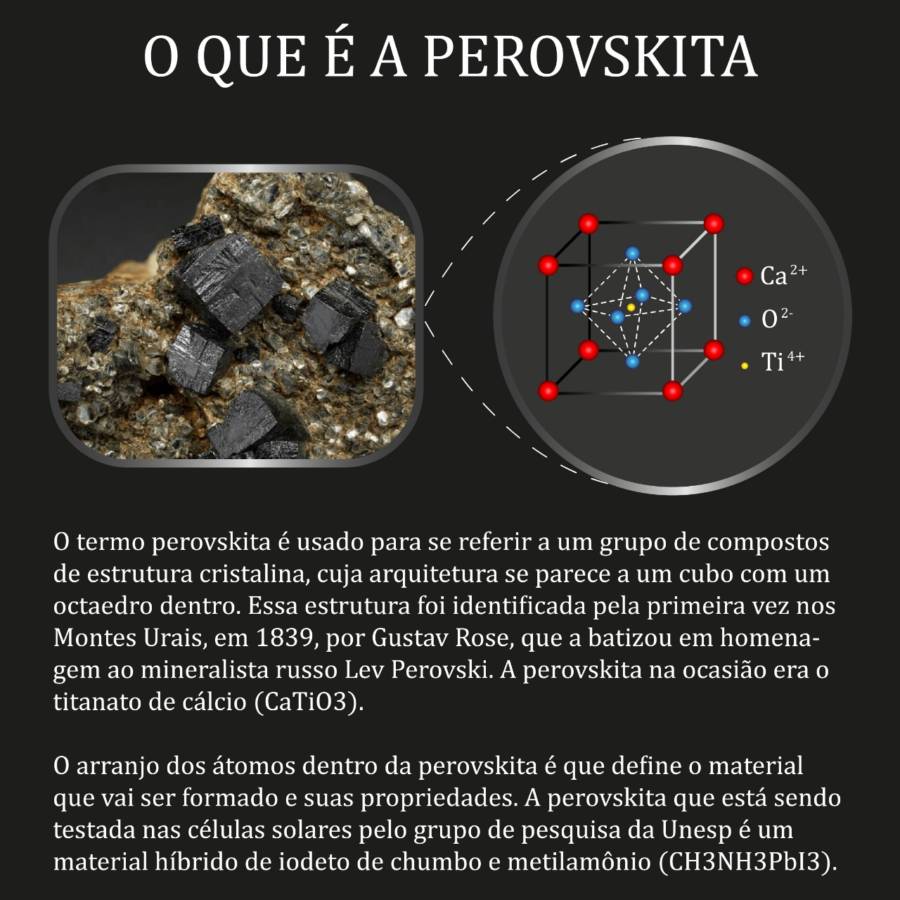

Nos últimos anos, pesquisadores de todo o mundo vêm acompanhando com grande interesse os avanços envolvendo células solares feitas de um material chamado perovskita. Num intervalo de tempo relativamente curto, a pesquisa neste campo conseguiu incrementar consistentemente a eficiência dessas células na conversão de luz solar em energia elétrica, alcançando patamares superiores aos da tecnologia disponível atualmente no mercado. Esses números trazem a possibilidade real de uma queda nos custos de produção das células fotovoltaicas, e estão fomentando uma verdadeira corrida científica para viabilizar a nova tecnologia em escala comercial.

Nessa competição, pesquisadores da Unesp têm somado sua expertise na ciência básica ao conhecimento de uma empresa de Minas Gerais na produção de células orgânicas finas para desenvolver um produto inovador capaz de colocar o Brasil no mapa da tecnologia fotovoltaica mundial e, quem sabe, fazer frente à atual tecnologia dominante no mercado, que emprega células solares feitas de silício.

A imensa maioria das células fotovoltaicas usadas no mundo tem como principal material o silício. As primeiras células solares desenvolvidas, ainda na década de 50, já empregavam esse material, e possibilitavam uma eficiência de 6% na conversão da energia solar em elétrica. Desde então, pesquisas aprimoraram essa tecnologia, conferindo-lhe maior eficiência e desenvolvendo diferentes técnicas de fabricação que colaboraram para baratear seu custo e, consequentemente, expandir seu uso. Hoje, esse tipo de célula representa mais de 80% do mercado, sendo fabricadas majoritariamente na China.

Apesar da predominância da célula à base de silício no mercado global, pesquisadores e a própria indústria nunca deixaram de pesquisar materiais alternativos que pudessem atacar os “pontos fracos” das células tradicionais. Pesa contra esta tecnologia, por exemplo, o elevado consumo energético necessário para sua produção. Embora a sílica (SiO2) seja um material abundante na Terra, a separação das moléculas de oxigênio e do silício exige temperaturas altíssimas que geram um custo ambiental. Outro ponto negativo é o peso dos painéis que encapsulam a célula solar – cerca de 25 quilos por metro quadrado – que pode inviabilizar sua aplicação em telhados sem a estrutura adequada. Além disso, a eficiência das células comumente comercializadas, em torno de 15%, já foi superada por novos materiais em testes realizados em laboratórios e em ambientes controlados.

O Brasil está na corrida

A perovskita é um desses materiais. Ela vem sendo testada em células solares desde 2009. Neste curto período, sua eficiência para a conversão fotoelétrica medida em laboratório saltou de 3,6% para mais de 25% em 2020. “O que se viu com as células solares de perovskita foi um desenvolvimento tecnológico rapidíssimo e inédito no setor fotovoltaico”, destaca o professor Carlos Graeff, um dos pesquisadores principais do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) financiados pela Fapesp cujo propósito é desenvolver novos materiais que busquem soluções para demandas globais, entre elas a energia renovável.

Ainda em 2012, Graeff, que é professor da Faculdade de Ciências da Unesp, no câmpus de Bauru, notou que os resultados de eficiência alcançados pela perovskita já a tornavam uma candidata a fazer frente às células solares de silício. “Neste momento está havendo uma corrida tecnológica mundial para se testar diferentes técnicas de produção da célula solar feita com perovskita, com cada grupo testando uma arquitetura diferente”, aponta Graeff.

O Brasil está nessa corrida. Em 2014, a pesquisadora Silvia Letícia Fernandes realizou um estágio no Swiss Federal Laboratories for Materials, em Dübendorf, durante o seu projeto de doutorado realizado no Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais (POSMAT) da Unesp. Na Suíça, ela trabalhou em um grupo que tinha parceria com o pesquisador Michael Gratzel, uma referência mundial no desenvolvimento de novas tecnologias fotovoltaicas. “Neste período, eu aprendi a montar as células de perovskita e a desenvolver essa tecnologia. Quando terminei o estágio voltei para o Brasil trazendo esse conhecimento”, diz a pesquisadora, que defendeu a primeira tese de doutorado do Brasil sobre o material.

No trabalho, Fernandes testou a aplicação de uma camada de óxido de nióbio na arquitetura das células de perovskita, obtendo bons resultados tanto na performance da célula quanto em sua estabilidade. Nesta arquitetura, de modo geral, cada substância é impressa na forma de camada e desempenha uma função na célula. O resultado é um filme fino e flexível capaz de transformar a luz solar em corrente elétrica. Após a defesa da tese de doutorado, Fernandes continuou se aprofundando na aplicação da perovskita, realizando outros três estágios de pós-doutorado no tema.

A formação da pesquisadora despertou o interesse da empresa CSEM Brasil, um centro de pesquisa privado sem fins lucrativos localizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que a contratou e estabeleceu uma parceria com o laboratório de Bauru. Há alguns anos, o centro trabalha para aprimorar a tecnologia de células solares orgânicas, mais conhecidas pela sigla OPV. Embora ainda não tenham alcançado o mesmo grau de competitividade das células à base de silício, as OPVs têm a vantagem de serem muito mais finas, leves e flexíveis que suas concorrentes de silício.

Nova tecnologia abre novos mercados

Para Diego Bagnis, diretor-científico da CSEM Brasil, concorrência talvez não seja o termo ideal para definir essa relação entre as duas tecnologias de células solares, dado o domínio que as células tradicionais têm no mercado. “Não é possível hoje entrar em competição direta com o mercado das células de silício. Neste sentido, é preciso criar novos mercados, e isso implica atribuir novos papéis para os painéis solares”, afirma.

Para explorar essas outras aplicações, o centro criou em 2015 a spinoff Sunew, uma empresa focada na produção dessas células orgânicas e na sua comercialização para demandas que não podem ser atendidas pela célula de silício. Hoje, a empresa tem projetos com folhas de OPV adesivadas na fachada de vidro de edifícios comerciais ou no topo de veículos de transporte elétricos ou que demandam eletricidade para refrigeração, necessidades que são inviáveis para uma placa solar de 25 quilos.

O domínio da tecnologia das células orgânicas e o potencial de eficiência da perovskita motivaram o CSEM Brasil a elaborar um projeto para o desenvolvimento de uma célula híbrida que agregue os dois tipos de material. A pesquisa foi financiada pela Petrobras ao longo dos últimos quatro anos, mas o contrato termina nos próximos meses e o centro negocia a prorrogação das pesquisas com um novo parceiro.

A técnica de produção das células de perovskita em desenvolvimento pela CSEM Brasil carrega a experiência da empresa na fabricação das células orgânicas De forma sucinta, o processo lembra uma impressora. Cada um dos materiais que compõem as células é transformado em uma tinta e impresso separadamente. Dessa forma, um primeiro processo “imprime” uma camada semicondutora, um segundo imprime a perovskita e assim por diante, até a última camada, que é a do contato elétrico. Ao final dos processos, uma célula flexível, leve e da espessura de uma folha de papel está concluída e pode ser adesivada à superfície do vidro para produzir energia, por exemplo.

Garantir estabilidade é um dos desafios

Esta técnica barateia o processo de fabricação das células e, por criar filmes finos, permite uma economia considerável dos materiais que a compõem. Além disso, essa tecnologia de fabricação demanda menos energia que utilizada ba produção das células solares de silício. Por outro lado, um dos maiores desafios neste momento é aumentar a estabilidade desses dispositivos. Hoje, uma célula de silício pode funcionar por 25 anos, enquanto um módulo de perovskita pequeno desenvolvido em laboratório dura no máximo um ano e meio.

O estudo dos processos de degradação é uma das contribuições que Fernandes e a equipe de pesquisadores da Unesp têm feito ao projeto. “Por ser uma tecnologia relativamente nova, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entendê-la. A cada experimento descobrimos novos fenômenos que precisamos entender para depois resolver”, aponta Fernandes. A pesquisadora afirma que um dos motivos para a baixa estabilidade está relacionado justamente ao perfil híbrido das células de perovskita, que também contém alguns elementos orgânicos em sua composição. “A estrutura da perovskita tem ligações relativamente fracas que degradam quando exposta a certos agentes extrínsecos, como umidade, temperatura elevada ou a luz ultravioleta, que é parte da luz do sol”, explica. Além disso, fatores intrínsecos que envolvem a mobilidade de íons no interior da célula também colaboram para a vida curta do material.

No caso dos fatores externos, os pesquisadores da Unesp e do CSEM Brasil já possuem formas de encapsular a célula solar de modo a mantê-la protegida das intempéries. “Já a mobilidade iônica é um processo que precisamos resolver fisicamente e quimicamente. Precisamos encontrar uma forma de aprisionar esses íons para que eles não se movam e iniciem processos de degradação no material”, afirma Fernandes. “É uma dificuldade ainda maior que o encapsulamento”.

Encontrar formas de mitigar a degradação daria às células de perovskita uma vantagem competitiva importante em relação às células de silício e, segundo Graeff, poderia estimular a formação de uma indústria nacional no setor. “A área de eletrônica no Brasil sempre foi secundária. Agora, talvez tenhamos uma chance para desenvolver uma indústria de alta tecnologia competitiva e capaz de exportar para o mundo todo”, diz.

Fonte: Jornal Unesp/Marcos do Amaral Jorge – Imagem acima: células solares de pirovskita fabricadas na Unesp. Crédito: Silvia Fernandes.

Compartilhe esta notícia